Qu’on se le dise, le solfège n’est pas indispensable pour apprendre le didgeridoo. Cependant, comprendre les bases de ce langage vous aidera à communiquer avec d’autres musiciens, d’autres joueurs de didgeridoo et même à écrire vos rythmes. Dans cette série d’articles, je me propose de vous présenter les bases du solfège.

Le but de ces articles est de vous aider à les comprendre et à les intégrer afin de vous former au langage musical. Commençons tout d’abord par définir des termes techniques qui nous serviront tout au long de cette série d’articles.

Qu’est-ce qu’un rythme ?

Un tour sur Wikipedia nous dit ceci : « Le rythme est la caractéristique d’un phénomène périodique induite par la perception d’une structure dans sa répétition. »

Ça vous parle ? Moi non ! Punaise, j’avoue, là c’est pas clair !

Essayons de simplifier cette définition. Disons, sans avoir peur de simplifier, qu’un rythme est une phrase que l’on va répéter à vitesse constante. Rappelez-vous enfant, vous saviez très bien le faire ! Qui n’a pas répété ce genre de chansonnette : « Moi je connais une chanson… qui énerve les gens, moi je connais une chanson… ». Ça vous dis quelque chose non ?

J’imagine que vous n’avez pas de mal à répéter cette phrase de manière répétitive et régulière n’est-ce pas ? Et bien au didgeridoo c’est la même chose, ni plus ni moins. Il n’y a que le langage qui change, mais le principe reste le même. Ainsi si nous commençons à parler didgeridoo dans une langue simple et compréhensible cela donnera par exemple :

Nous avons notre premier rythme ! Il sera notre exemple tout au long de l’article. L’enregistrement arrive plus bas !

Le tempo

Qu’est-ce que nous raconte Wikipedia cette fois-ci ?

« En musique, le tempo (de l’italien tempo : « temps ») est l’allure d’exécution d’une œuvre musicale. »

Cette fois-ci la définition est plutôt simple à comprendre. En bref, le tempo est la vitesse d’exécution d’un morceau. Plus celui-ci est élevé, plus le morceau sera rapide, et inversement. L’unité de mesure du tempo est exprimée en battements par minutes (Bpm). Ainsi, si le morceau est joué à 60 Bpm, on pourra battre le temps 60 fois en une minute donc chaque seconde. Gloire à l’horloge de votre cuisine ou de votre salon (ça marche aussi) ! Car sa trotteuse marque un tempo de 60 Bpm. On pourrait dire que c’est un métronome à mono-vitesse.

Par conséquent, un morceau à 120 Bpm doublera simplement ce tempo. Il est admis par tous qu’une vitesse moyenne d’un morceau se trouve autour de 80 et 120 Bpm. Au-delà, cela deviendra des morceaux rapides et en deçà des morceaux lents. Le tempo est essentiel, car il est le point de repère de votre morceau. Il vous permet de jouer avec d’autres musiciens… d’où la nécessité de travailler au métronome !

Une approche poétique nous fait aussi réaliser que chaque être humain (et animal) a son propre tempo intérieur : la pulsation du cœur. À méditer…

Méditation terminée ? Alors revenons à notre exemple joué à deux tempos différents : 60BPM et 120BPM.

Rythme 2 temps à 60 BPM

Rythme 2 temps à 120 BPM

Pulsation et temps

La pulsation

Wikipedia nous dit : « Le terme de pulsation désigne, dans le domaine du rythme musical, l’accent intervenant de manière cyclique au début de chaque temps. La régularité de la pulsation garantit donc l’égalité des temps, et par conséquent, un certain tempo. »

La pulsation, c’est donc le « bip » du métronome. Sa vitesse est appelée « tempo ». La pulsation est donc un son régulier qui détermine la durée du temps.

Le temps

Le temps est donc une durée. C’est un espace entre deux pulsations. Pour reprendre l’exemple de la trotteuse à 60Bpm, celle-ci définit donc des temps qui ont une durée d’une seconde. Vous saisissez ?

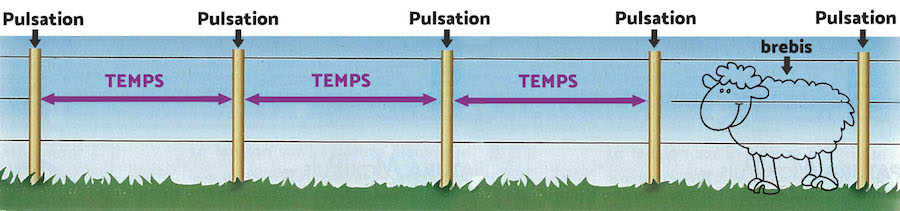

Pour bien comprendre cette notion de pulsation et de temps, gardez en tête l’image d’une clôture. Les piquets représentent la pulsation et le grillage entre les piquets le temps, tout simplement. Il existe des clôtures avec des piquets très éloignés et donc de longs grillages (rythmes lents) et des piquets très rapprochés avec un grillage très court (rythme rapide). Voici un dessin qui devrait vous aider à définitivement intégrer la chose :

Pardonnez-moi, je n’ai pas pu m’en empêcher.

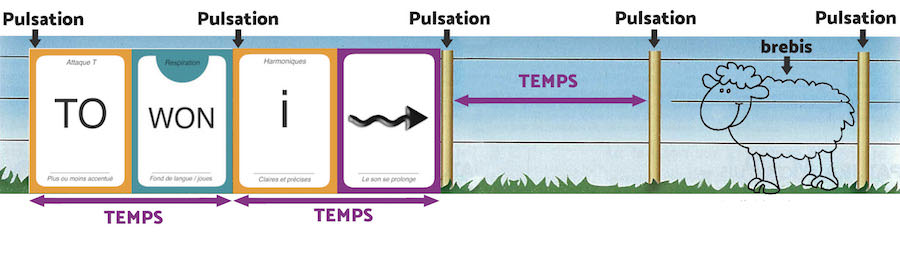

Mais revenons-en à nos moutons (je deviens un peu lourdaud là non ?).Si je superpose mes cartes de rythme à ma clôture cela donne :

Vous êtes d’accord avec ça ? Et bien avec ça en tête, vous allez voir que la notion de mesure va être très facile à comprendre !

Qu’est-ce qu’une mesure ?

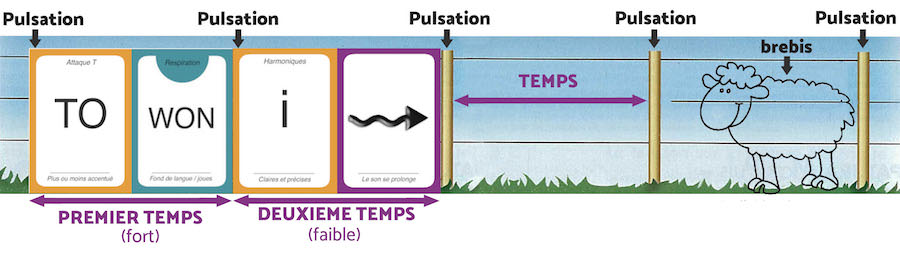

Vous avez certainement entendu parler de mesure à 2 temps, 4 temps, 7 temps n’est-ce pas ? Et bien cela nous indique tout simplement que dans une mesure à 2 temps, le rythme sera composé d’un temps fort (le premier temps) puis d’un temps faible. Ainsi, dans notre exemple, il s’agit d’une mesure à deux temps (ou rythme à deux temps) :

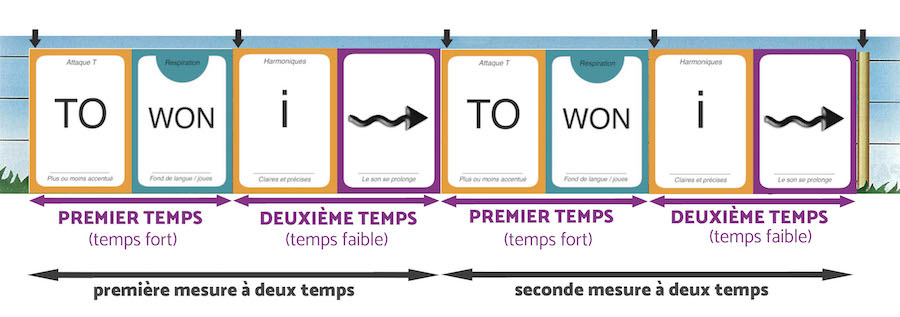

En jouant le rythme deux fois comme ci-dessous, on écrira donc deux mesures à deux temps :

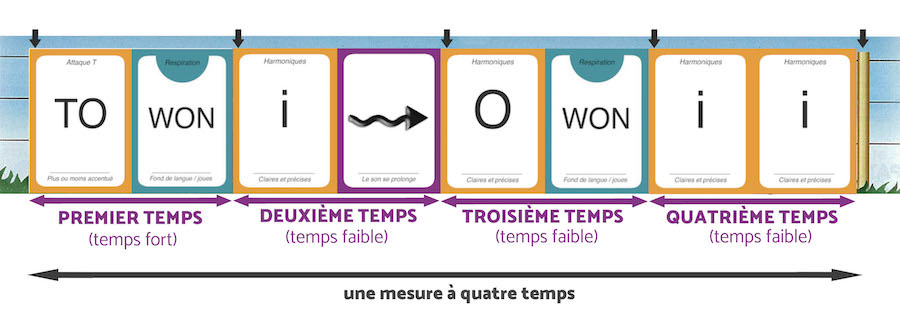

Maintenant que vous avez compris ce principe, nous allons ajouter deux temps à notre exemple pour former un rythme à 4 temps. Ce qui nous donnera un temps fort (premier temps) et trois temps faibles.

Et en ajoutant encore un temps, avec la voyelle A par exemple, nous arrivons à un rythme à 5 temps :

Pour chaque enregistrement, écoutez bien le métronome. Comptez le nombre de « bip » avant le rythme ne revient au début. Dans le rythme à deux temps, nous aurons deux pulsations. Dans le rythme à 4 temps, 4. Et en tout logique dans le rythme à 5 temps, 5. Vous comprenez le principe ? Ça n’est pas plus compliqué que ça ! On pense souvent qu’un rythme à 7 temps est compliqué à jouer, ce sont de fausses idées. Et faites attention à ça, car tout ce que l’on pense être difficile à faire le devient par définition. Pour les 7 temps, c’est uniquement une habitude à acquérir. Effectivement dans notre société occidentale, les rythmes à 4 temps sont très répandus donc la plupart d’entre nous les jouent très naturellement. Alors que les rythmes 7 temps sont beaucoup plus rares. Et ce qui est moins écouté est par répercussion moins joué. Ceci dit, commencez par jouer des rythmes 4 temps et essayez de les décortiquer pour bien voir là où tombe les 4 temps. Appliquez-vous à bien le faire tomber sur les temps (cf l’article sur le métronome). Par la suite, il sera toujours « temps » (ça ne s’invente pas !) de complexifier votre mesure.

Conclusion : Le solfège est une convention d’écriture musicale

L’image que nous avons du solfège est celle des partitions complexes et illisibles d’un ami musicien ou de souvenirs d’enfance. Toutefois, si vous vous prenez au jeu, vous vous apercevrez que les bases sont loin d’être aussi complexes que nos souvenirs nous laissent croire. Si l’on dépasse nos préjugés, le solfège est accessible à tous et à beaucoup d’avantages. Il permet de communiquer entre musiciens, mais surtout d’écrire ses rythmes. Il devient alors un formidable moyen de partage !

J’espère que cet article vous a plu, n’hésitez pas à la partager et à poser des questions si vous en avez ! De mon côté, je vous prépare la suite !

Bonjour Gauthier et merci !

J’ai beaucoup apprécié, c’est très clair, très concis, expliqué à un très bon rythme (je peux dire ça ?) je vais peut-être pouvoir enfin me dire que je peux comprendre quelque chose au solfège, tellement ça me semble un domaine inconnu et hermétique !!!

A bientôt !

Bonjour Marie,

Pour moi aussi le solfège me paraissait toujours compliqué ! Mais finalement on se rend compte que c’est comme tout : les bases sont souvent assez simples à comprendre.

Au plaisir !

Merci Gauthier, pour ce/ces rappels de notions, tout de même fondamentales! Avec le temps et la pratique, on y vient à un moment donné….surtout lorsque l’on commence à structurer des phrasés, des rythmes et voire plus ….des morceaux !

Parti quasiment d’aucune notion, ces notions me semblent maintenant essentielles quant à la crédibilité d’un morceau rendant sa structure plus solide et donc plus compréhensif pour le public….enfin, je crois !

Oliv’

Oui tout à fait d’accord avec toi Oliv’. Et puis c’est un langage qui est parlé par la majorité des musiciens, du coup c’est un sacré plus d’avoir quelques bases. 🙂

Eh bien, joli travail (et avec un peu d’humour en plus… 😉 )

J aurais une question, est ce qu’on peut mettre les 4 cartes entre les 2 piquets ? A ce moment là, on parle de mesure à 1 temps ? Ca existe ? 😀

En tout cas j attend la suite avec appréhension sur les rondes, les blanches, les noires ou encore les croches…

Salut Romu !

Oui bien sûr, tu peux faire ça. On ne parlera pas de mesure à un temps mais justement de croches ou de doubles croches. Tu t’inquiètes pour la suite mais tu y es déjà. 🙂

Le prochain article parlera de toutes les notions que tu as mentionné. On va mettre plein de cartes entre les piquets ! 😀